À la manière d’une enquête, le réalisateur Daniel Schlosser s’intéresse aux nouveaux paysans herboristes, qui tentent de faire réhabiliter le métier d’herboriste dont le diplôme supprimé en 1941 n’a jamais été rétabli. Pourquoi l’usage des plantes médicinales – qui connaît un véritable engouement des publics – recouvre aujourd’hui une réalité hétérogène, parfois sujette à confusion, et pourquoi n’existe-t-il pas de statut officiel en France ? Quelles sont les difficultés et les motivations de ceux et celles qui ont renoué avec l’herboristerie et en font profession ? Paysans-herboristes, médecins phytothérapeutes, docteurs en pharmacie, sénateur et députée européenne, défendent un usage libre des plantes médicinales en France.

À la manière d’une enquête, le réalisateur Daniel Schlosser s’intéresse aux nouveaux paysans herboristes, qui tentent de faire réhabiliter le métier d’herboriste dont le diplôme supprimé en 1941 n’a jamais été rétabli. Pourquoi l’usage des plantes médicinales – qui connaît un véritable engouement des publics – recouvre aujourd’hui une réalité hétérogène, parfois sujette à confusion, et pourquoi n’existe-t-il pas de statut officiel en France ? Quelles sont les difficultés et les motivations de ceux et celles qui ont renoué avec l’herboristerie et en font profession ? Paysans-herboristes, médecins phytothérapeutes, docteurs en pharmacie, sénateur et députée européenne, défendent un usage libre des plantes médicinales en France.

Mariée et sans enfant, Aïcha se trouve dans une situation « hors-norme » dans son pays. Mais au Niger comme partout dans le monde, il y a des problèmes d’infertilité. À partir de son histoire personnelle, adressant ses questionnements à sa maman disparue en couche, la réalisatrice explore avec délicatesse les souffrances cachées des femmes et brise les tabous. Le spectateur chemine ainsi aux côtés d’Aïcha au Niger, une femme parmi les mères.

Mariée et sans enfant, Aïcha se trouve dans une situation « hors-norme » dans son pays. Mais au Niger comme partout dans le monde, il y a des problèmes d’infertilité. À partir de son histoire personnelle, adressant ses questionnements à sa maman disparue en couche, la réalisatrice explore avec délicatesse les souffrances cachées des femmes et brise les tabous. Le spectateur chemine ainsi aux côtés d’Aïcha au Niger, une femme parmi les mères.

Gérard, Jean-Pierre, Jeanne-Antide et Xavier vivent à La Chaux de Gilley, un village de moyenne montagne situé dans le Haut-Doubs. Là-bas comme ailleurs en altitude, les saisons qui passent impriment fortement le rythme de la vie quotidienne. Gérard, Jean-Pierre, Jeanne-Antide, Xavier et Philippe observent le ciel, le clocher du village, les voisins d’à côté ou la télévision suisse pour anticiper la météo à venir et être prêts à l’action le moment venu. “1,2,3 Saisons” est une fable musicale et rurale qui se déroule dans un village pas vraiment comme les autres ou le rythme des saisons est un prétexte pour évoquer le temps qui passe, l’amitié et bien d’autres choses encore…

Gérard, Jean-Pierre, Jeanne-Antide et Xavier vivent à La Chaux de Gilley, un village de moyenne montagne situé dans le Haut-Doubs. Là-bas comme ailleurs en altitude, les saisons qui passent impriment fortement le rythme de la vie quotidienne. Gérard, Jean-Pierre, Jeanne-Antide, Xavier et Philippe observent le ciel, le clocher du village, les voisins d’à côté ou la télévision suisse pour anticiper la météo à venir et être prêts à l’action le moment venu. “1,2,3 Saisons” est une fable musicale et rurale qui se déroule dans un village pas vraiment comme les autres ou le rythme des saisons est un prétexte pour évoquer le temps qui passe, l’amitié et bien d’autres choses encore…

L’art du tissage traditionnel sublimé dans des paysages d’estampes japonaises. La rencontre avec un personnage passionné et passionnant.

L’art du tissage traditionnel sublimé dans des paysages d’estampes japonaises. La rencontre avec un personnage passionné et passionnant.

Au Japon, sur la petite île d’Iriomote, la plus septentrionale des îles de l’archipel nippon, vivent Akiko et Kinsei. Akiko fait partie de la troisième génération de tisserandes. À 78 ans elle ne quitte presque plus son île qui lui fournit tout pour façonner le tissu, de la fibre à la couleur. Elle tisse et teint ses étoffes avec les « ingrédients » que Kinsei trouve dans la forêt primaire qui jouxte leur jardin. Elle en extrait des jaunes, des rouges et des bleus indigo extraordinaires. À travers son art, Akiko perpétue une tradition de cette île au climat chaud et humide : la transformation de la fibre de bananier, le basho, qui permet de créer des vêtements aérés. Aujourd’hui, Akiko transmet son savoir à la tisserande Chiaki Maki et à la styliste Michiyo Masago. Elle nous livre les secrets de son histoire personnelle.

Le 15 février 2013, Pauline, une jeune factrice intérimaire de vingt-et-un ans, s’est suicidée après une dernière tournée dans la neige. Sur le chemin de cette tournée, véritable image du cycle de la vie, viennent se croiser les luttes et les renoncements de ceux qui ont ou auraient pu connaître Pauline : syndicalistes en lutte, postiers heureux ou malheureux, fermiers enclavés dans leurs territoires de solitude, haut-responsables de La Poste convaincus de leur mission… Un film poétique et politique sur notre temps présent.

Le 15 février 2013, Pauline, une jeune factrice intérimaire de vingt-et-un ans, s’est suicidée après une dernière tournée dans la neige. Sur le chemin de cette tournée, véritable image du cycle de la vie, viennent se croiser les luttes et les renoncements de ceux qui ont ou auraient pu connaître Pauline : syndicalistes en lutte, postiers heureux ou malheureux, fermiers enclavés dans leurs territoires de solitude, haut-responsables de La Poste convaincus de leur mission… Un film poétique et politique sur notre temps présent.

Au cœur de la Havane, sur les murs moisis du Campo Amor en ruine, défile l’histoire de Pistelli. En 1898, il débarque de Perpignan à Cuba avec, pour seuls bagages, une caméra et un projecteur Pathé. Hélas pour lui, un Lyonnais est arrivé plus tôt et lui a volé la vedette. Sans ressource, il devient rabatteur dans un bordel. La concurrence est rude ; pour aguicher le client, il a l’idée de filmer des saynètes avec des prostituées et devient ainsi le premier réalisateur de films dits « galants ». Le succès est immédiat. Il ouvre un studio. Ses films s’exportent. Des têtes couronnées lui même passent commande ! En 1922, il inaugure la salle dont il a toujours rêvé : le Campo Amor.

Au lever du soleil, dans la brume, un troupeau de chevaux libres soulève la poussière, des vaches se bousculent, des cowboys surgissent au galop… Aucun doute, nous ne pouvons être qu’au coeur du Far-West. Et bien, non ! Ce film étonnant, à mi-chemin entre le western et le documentaire a été tourné en France, dans une région fière de son identité et de son terroir : la Vendée…

Au lever du soleil, dans la brume, un troupeau de chevaux libres soulève la poussière, des vaches se bousculent, des cowboys surgissent au galop… Aucun doute, nous ne pouvons être qu’au coeur du Far-West. Et bien, non ! Ce film étonnant, à mi-chemin entre le western et le documentaire a été tourné en France, dans une région fière de son identité et de son terroir : la Vendée…

La plaine à perte de vue, des centaines d’animaux en semi-liberté, une lumière et tableau à couper le souffle… Les images parlent d’elles-mêmes !

Au travers du regard de différents personnages et acteurs locaux, ils dressent un portait à la fois touchant et inquiétant sur l’histoire des marais communaux et leur avenir.

Un marais communal est une zone humide, que les communes louent aux éleveurs en été pour que leurs bêtes y pâturent et maintiennent le milieu ouvert. l’hiver, les pluies hivernales inondent les prairies, les rendant impraticables. Les agriculteurs récupèrent donc leur cheptel à la fin de l’été.

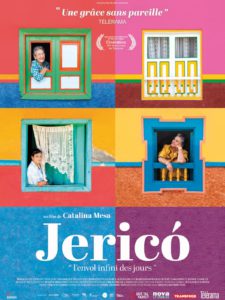

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité.

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité.

Être berger au XXIe siècle, c’est décider d’appartenir à un monde en mouvement et, plus encore, d’y contribuer.

Être berger au XXIe siècle, c’est décider d’appartenir à un monde en mouvement et, plus encore, d’y contribuer.

En nous invitant à sonder l’univers méconnu du monde pastoral, l’auteur bouscule les idées reçues et nous donne à voir des hommes, mais aussi des femmes, qui ont fait le choix d’un métier profondément actuel, aux enjeux économiques et humains majeurs.

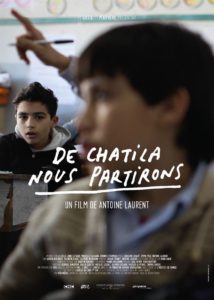

Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés palestiniens, nés à Chatila dans les années 80, ils y ont créé un centre de soutien scolaire et une maternelle. Durant les cours, lors des projets qu’ils mènent à l’intérieur des camps et aussi dans les gestes du quotidien, les trois amis donnent l’exemple. Ils sont persuadés qu’en attendant de revenir en Palestine, une vie citoyenne est possible, à l’intérieur des camps.

Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés palestiniens, nés à Chatila dans les années 80, ils y ont créé un centre de soutien scolaire et une maternelle. Durant les cours, lors des projets qu’ils mènent à l’intérieur des camps et aussi dans les gestes du quotidien, les trois amis donnent l’exemple. Ils sont persuadés qu’en attendant de revenir en Palestine, une vie citoyenne est possible, à l’intérieur des camps.